Paris, c’est la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le Louvre, certes. C’est aussi une multitude de microcosmes qui coexistent et changent dans le même espace-temps. Dans le XIXe arrondissement, pas loin du Lion de Denfert, se trouve la rue Daguerre. D’abord chemin puis consacrée rue en 1870, la rue Daguerre a vu Paris défiler depuis un siècle et demi. C’est une rue typique de Paris, mais dans quelle mesure peut-elle le rester ?

Le Daguérrotype de Varda

La rue Daguerre est immortalisée par Agnès Varda en 1875 avec son « Daguérrotype » (Le daguerréotype est le premier procédé photographique inventé par Louis Daguerre en 1839, permettant de fixer une image sur une plaque de cuivre argentée grâce à un développement chimique). Il est temps, 50 ans plus tard, de repartir à la rencontre de ses riverains et commerçants.

En 1975 Agnès Varda part avec une équipe réduite à la rencontre de la population de la rue qu’elle habite, la rue Daguerre. Dans ce tableau figé d’un Paris qui paraît maintenant si vieux, Varda aborde la notion du temps en capturant des instants figés – presque comme des daguerréotypes – et en donnant à chacun des sujets l’occasion de raconter son histoire personnelle. Chaque commerçant est invité à répondre aux mêmes questions répétitives (d’où il vient, quand il est arrivé, pourquoi il est là). Par cette répétition, Varda met en lumière la continuité et la transformation de l’identité, tout en soulignant que le temps laisse des traces indélébiles sur les individus et la communauté

Rue Daguerre immortelle

La rue Daguerre a changé, c’est vrai. Certains bâtiments ont été détruits et reconstruit, notamment le marché couvert, au grand dam des riverains, transformé en crêperie désertée. A vue d’œil, ce sont les mêmes pavés et la même fréquentation, mais ce sont ceux qui ont battu le pavé de la rue Daguerre pendant toutes ces années qui peuvent mieux dire ce qui a changé.

Thérèse, 94 ans, a emménagé le 13 août 1970. Elle arrivait de Madagascar. Elle a tout de suite aimé la rue Daguerre : « C’était très convivial, beaucoup de magasins. Pas de supermarchés, que des épiceries. ». Thérèse est très attachée à son quartier. Elle déambule cette rue qu’elle connaît et où apparemment tout le monde la connaît aussi. A commencer par le café Daguerre, où elle interpelle Jérôme, le patron.

Jérôme, patron depuis 4 jours

.

Jérôme est récemment devenu patron du Daguerre. C’est un grand gaillard, l’air un peu fatigué. Il n’est patron que depuis quatre jours, c’est différent du poste de gérant, à ses dires. « Ça fait 26 ans que je travaille ici, depuis 1998. » Lorsqu’on lui demande s’il a changé, il acquiesce : « Oui ça change, en mal. Il y a de moins en moins de commerçants. ». Il parle avec nostalgie d’une rue Daguerre plus animée. Cependant, le contact existe toujours

Si le café Daguerre était un repère d’habitués, ils sont, à entendre Jérôme, toujours au rendez-vous. « On a beaucoup d’habitués, certains qui commandent toujours la même chose. Mais ce qui peut étonner, c’est qu’ils ont tous les âges, certains ont la trentaine, d’autres sont au lycée et viennent avec leurs copains. » Ce qui a accéléré les choses, ça n’est pas le temps, c’est le covid. « Depuis la pandémie, les clients sont de plus en plus agressifs. J’ai dû gérer des situations très violentes parfois. ». Mais Jérôme aime son métier, et surtout la rue Daguerre. « C’est le contact avec les gens qui me plaît le plus. ».

Thérèse enchaîne avec sa version des faits « Quand je suis arrivée, le patron c’était Constant, un homme très bien. Ils vendaient encore du charbon. » Jérôme la taquine « C’est moi que tu préfères quand même ? Il te donnait autant de speculoos Constant ? ». Thérèse glousse et le salue, on continue d’avancer.

La rue Daguerre de Père en Fils

En avançant dans la rue, on passe devant le Vacroux, une fromagerie installée depuis les années 50 et dont les patrons se transmettent la boutique de génération en génération. Thérèse raconte « Je connaissais Monsieur et Madame Vacroux, qui étaient sensationnels, de très bon commerçants ». Il y a eu ensuite leur fille, maintenant une dame âgée, à la retraite, et c’est son fils à elle qui tient la boutique, avec sa femme.

Juste après, il y a la poissonnerie, autrefois bondée. Thérèse raconte « C’est trop cher maintenant, ils ont moins de clients à cause de ça. Le poissonnier qui travaillait là avant était amoureux de ma fille, il lui avait monté tous ses meubles lorsqu’elle avait emménagé au-dessus de la poissonnerie. »

En face, le restaurant Péret, qui avoisine la cave à vin du même nom. Les serveurs ont des costumes de garçons de café, la carte est un peu chère et tous les plats sont des mets français traditionnels. En discutant avec le caviste, Thomas, un jeune homme timide de 31 ans, l’histoire de Péret continue d’être racontée.

Anciens « bougnats », ils ont fait fortune en migrant d’Auvergne et en vendant du charbon. Une moitié de la famille possède le restaurant, et l’autre la cave. Ils possèdent également l’immeuble au-dessus « Mme Péret passe très souvent me voir à la cave ». À l’entendre, le magasin est toujours aussi fréquenté.

Dépopularisation rapide

La déambulation continue, les magasins défilent, certains sont là depuis la fin des années 90, d’autres viennent d’ouvrir. Des boutiques conceptuelles qui vendent du café éthiopien, d’autres sont des mini marchés bio. La rue Daguerre se gentrifie.

Autrefois, d’après Thérèse toujours, « les gens venaient de Montrouge pour faire leur marché ici, maintenant les gens qui habitent ici vont jusqu’à Belleville pour faire leurs courses ». Les primeurs sont très chers, « c’est normal, c’est Paris centre » disent les riverains.

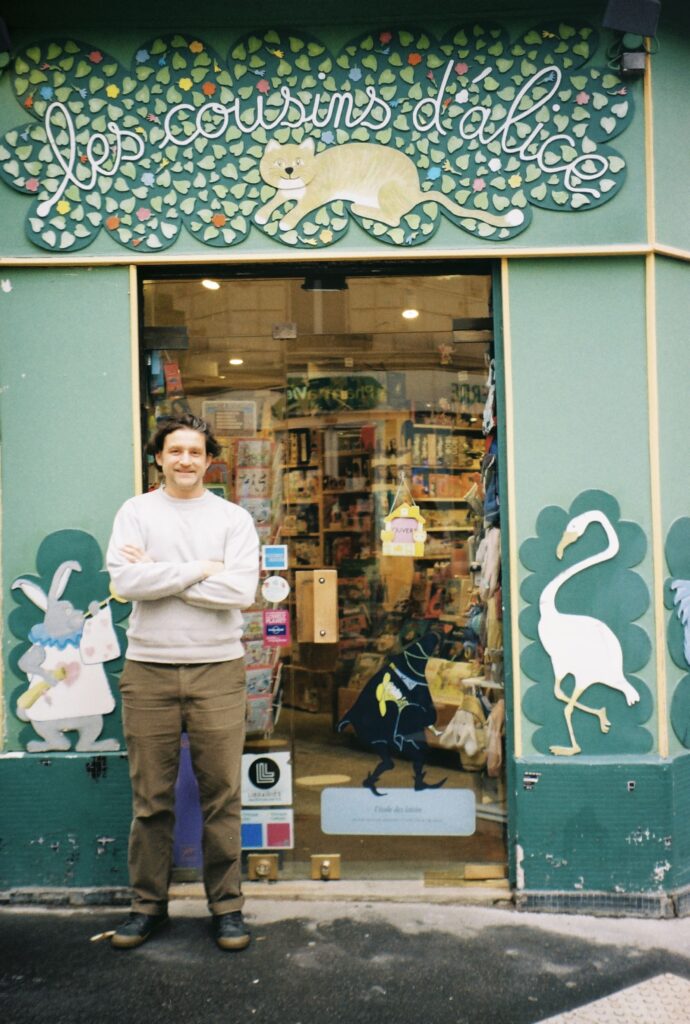

La rue Daguerre continue jusqu’à l’avenue du Maine. Les boutiques se font un peu plus rares. Le Cousin d’Alice, une boutique de jouet indépendante, à la façade colorée, se tient là depuis 1978. Le patron, Marc, travaille ici depuis 15 ans. « La rue Daguerre s’uniformise, elle devient moins typique. Il n’y a pas beaucoup de grandes enseignes, mais quand même des chaînes qui s’y installent, comme Les Merveilleux de Fred, à l’angle de la rue Boulard. ».

La rue reste commerçante, Marc a beaucoup de clients habitués, il appelle d’ailleurs une enfant venue acheter un jouet avec sa mère par son prénom. « C’est une rue moins populaire, on sent bien la gentrification : par exemple on ne voit plus de mercerie, ou de cordonnier ouvrir ». Marc accepte d’être photographié devant sa boutique « les patrons faisaient toujours ça avant, se photographier devant leur magasin avec tous leurs employés, c’est dommage ces traditions qui se perdent. »

Suite et fin de la rue

Nous arrivons dans le dernier segment de la rue Daguerre, désert et silencieux, il est difficile de croire que cet endroit fut un jour un passage animé. Il y a le Daguerre Village, un café qu’on croirait perdu dans un village abandonné tant il est vide. Il faut pousser la porte vigoureusement pour entrer. La patronne est seule dans la grande pièce. Accoudée à une table, elle écoute un poste de radio. Quand elle comprend qu’on veut lui poser des questions, elle houspille pour qu’on sorte de sa boutique. «C’est Tina. Elle est folle, mais elle a ses clients, que des habitués » dit Thérèse, qui n’a pas voulu entrer.

Enfin, l’hôtel Télémaque, un bric à brac qu’on a du mal à prendre pour un hôtel. Des figurines, poupées, peluches et autres cartes aux trésors sont exposées en vitrine. L’homme au guichet hésite à répondre aux questions. « On a dépensé beaucoup d’argent pour être aux normes. Les clients viennent avec leurs problèmes, c’est difficile de faire ce métier. » On se demande bien ce qui a été mis aux normes en voyant l’intérieur de la boutique.

C’est la fin de la rue Daguerre, déjà l’avenue de Maine. En face, le commissariat du XIXe arrondissement. Le bout de la rue Daguerre, c’est là où habitait Agnès Varda, où sa fille habite encore.

Vers un Paris sans relief ?

La rue Daguerre s’est de fait boboisée. La boboisation de Paris, contraction de « bourgeois-bohème », désigne la transformation progressive de certains quartiers populaires en espaces prisés par une population aisée au mode de vie citadin et branché. Ce phénomène est souvent comparé à la gentrification. L’arrivée des bobos entraîne une montée des prix de l’immobilier, le remplacement des commerces de proximité par des cafés branchés et des boutiques bio, tout en modifiant l’identité socioculturelle des quartiers.

Les riverains et le commerçant en attestent, la rue Daguerre change. Il y a moins d’artisans, moins de petits commerces, moins de proximité. C’est l’uniformisation que veut la mondialisation, tous les petits quartiers parisiens se ressemblent, les mêmes boutiques ouvrent. La rue Daguerre conserve encore des petits bouts d’histoire, des commerçants là depuis assez longtemps pour la voir évoluer et pour garder un peu de son cachet. Mais lorsque ces témoins d’antan quitteront cet endroit, il est peu probable que la rue Daguerre garde sa singularité.